Le secteur de la mobilité vit une transformation sans précédent, accélérée par la quête européenne de neutralité carbone d'ici 2050. Au cœur de cette révolution, les

batteries solides devraient permettre une révolution technologique à l'horizon 2030.

D'ici cette date, les

batteries semi-solides pourraient constituer une étape décisive : plus faciles à industrialiser, plus sûres et offrant une autonomie accrue, elles équipent déjà plusieurs modèles de

véhicules électriques en Chine et s'apprêtent à faire leur entrée sur le marché

automobile européen.

Cette solution de transition pourrait accélérer la démocratisation du

véhicule électrique.

-> Les batteries solides (aussi appelées batteries à électrolyte solide ou à semi-conducteurs) devraient permettre une autonomie supérieure à 1 000 km et une recharge de moins de 10 minutes, avec une durée de vie couvrant celle du véhicule électrique.

-> Leur industrialisation à grande échelle est attendue d'ici 5 ans, avec une baisse du

coût au kWh estimée à moins 50% en 10 ans, ce qui favorisera l'adoption massive du véhicule électrique.

-> Le parc automobile français est l'un des plus anciens d'Europe, avec un âge moyen de 11,5 ans (source : SDES). En septembre 2025, il compte environ 1

500 000 véhicules électriques (source : baromètre AVERE d'août 2025), soit un peu plus de 3% des véhicules en circulation. L'arrivée des batteries solides représente un levier stratégique démocratiser l'électromobilité en accélérant le renouvellement du parc automobile.

-> L'industrialisation, les microfissures et le coût sont les principaux défis que doivent relever aujourd'hui les acteurs de l'industrie pour intégrer les batteries solides dans les véhicules électriques.

-> Le marché de la

voiture électrique sera structuré à terme en fonction de trois technologies de batteries solides et conventionnelles, avec trois gammes de

prix et trois cibles potentielles.

-> En attendant 2030, une technologie de transition se met en place avec des batteries semi-solides intégrées dans plusieurs modèles de véhicules électriques déjà vendus en Chine et bientôt en Europe.

Pourquoi la voiture électrique ne convainc pas ?Alors que la France fait face à des impératifs de réduction d'

émissions de CO2, les véhicules électriques, pourtant moins polluants que les véhicules thermiques, peinent à s'imposer. En cause : un prix d'

achat élevé, largement lié au coût des batteries haute tension, une autonomie limitée et des temps de recharge jugés trop longs. À cela s'ajoutent des infrastructures de recharge inégalement réparties, un réseau électrique sous tension lors des pics de

consommation, et une offre de modèles concentrée sur les véhicules haut de gamme.

Si les batteries ne sont pas l'unique frein, elles cristallisent l'essentiel des défis à relever : densité énergétique insuffisante, poids élevé, durée de vie perfectible et recyclage coûteux.

L'amélioration des batteries conditionnent directement la baisse des prix, la rapidité de recharge et la démocratisation du véhicule électrique.

Batteries à l'état solide : vers un changement d'échelle d'ici 2030Pour améliorer la durabilité, l'autonomie, la sécurité et la rapidité de recharge des véhicules électriques, les batteries solides apparaissent comme un levier stratégique. Leur industrialisation à grande échelle est attendue dans les cinq prochaines années. Avec leur densité énergétique plus élevée et leur électrolyte ininflammable, elles offriront des

performances qui amélioreront l'expérience utilisateur :

- une autonomie supérieure à 1 000 km

- une recharge ultrarapide de 10 % à 80 % en 6 minutes

- une masse plus faible permettant d'alléger les véhicules et d'améliorer leur aérodynamique, avec à la clé une diminution de la consommation

- une durée de vie supérieure à celle des véhicules électriques ouvrant la voie à une garantie des batteries sur 15 ans

- une sécurité accrue (meilleure résistance aux emballements thermiques et aux crashs)

Globalement, indépendamment des différentes technologies, le coût de la batterie au kWh devrait être divisé par 2 en 10 ans, ce qui permettra l'adoption massive du véhicule électrique dans la population.

À titre d'illustration, un véhicule électrique de

classe moyenne équipé d'une batterie de 50 à 55 kWh pourrait atteindre 800 km WLTP d'autonomie d'ici 5 à 8 ans, contre 350 à 450 km WLTP actuellement.

Trois défis à relever pour une adoption massivePour permettre leur intégration à grande échelle dans le parc automobile, trois principaux obstacles devront être surmontés :

- Les microfissures : les cycles successifs de charge et décharge provoquent des contraintes mécaniques pouvant engendrer des fissures ou des pertes de contact entre les composants.

La recherche vise à stabiliser ces matériaux, notamment pour augmenter la durée de vie des batteries.

- L'industrialisation : la technologie semble prometteuse mais elle est récente et présente encore de nombreuses inconnues. Elle nécessite des procédés de fabrication robustes, standardisés et économiquement viables à grande échelle, ce qui permettra durabilité et performance industrielle.

- Le coût : la production de batteries à électrolyte solide est aujourd'hui onéreuse, notamment en raison de la complexité à produire un électrolyte stable. Cette contrainte pourrait perdurer une décennie, et rester alors limitée aux véhicules électriques haut de gamme et couteux, jusqu'à ce que la technologie atteigne une maturité industrielle et un volume critique permettant sa généralisation dans les véhicules électriques de moyenne gamme.

« Les batteries à l'état solide seront particulièrement bien positionnées sur le marché et devraient apparaître à la fin de cette année en Chine, en Europe et potentiellement en France, notamment sous leur déclinaison semi-solide. Cependant, leur déploiement à grande échelle s'étalera sur les 5 à 10 prochaines années », explique Laurent Martin, expert en batteries au sein du groupe d'ingénierie français Segula Technologies.

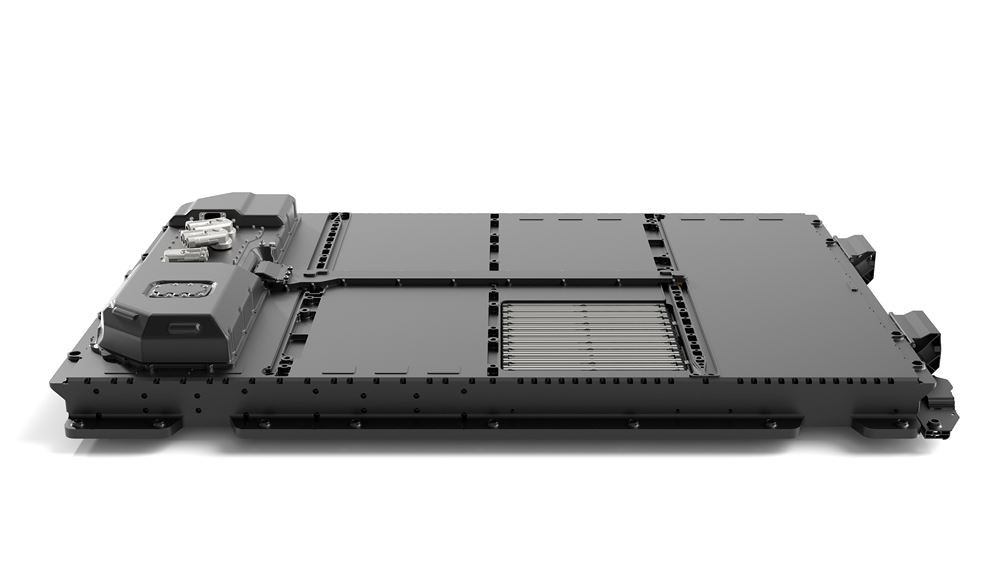

« En termes de fabrication, les batteries solides représentent un saut technologique, une rupture durable qui va nécessiter d'investir dans des nouvelles lignes de production. »Une technologie de transition en marche : les batteries semi-solidesUne technologie intermédiaire avec des batteries semi-solides est intégrée dans certains modèles de véhicules électriques produits cette année en Chine comme :

- IM L6 133 kWh (actuellement vendue en Chine)

- MG Cyber GTS et

MG4 semi-solide (commercialisation à venir).

Tout en ne résolvant pas tous les défis posés par les batteries solides, les batteries semi-solides représentent une solution technologique transitoire permettant de progresser significativement sur plusieurs plans.

Leur composition (principalement à base de nickel et de manganèse, et avec un taux de cobalt réduit au strict nécessaire) leur confère une plus grande densité énergétique que les batteries actuelles ainsi qu'une sécurité accrue (moins de risques d'incendie).

Affichant une autonomie allant jusqu'à 800 km en cycle européen WLTP (1 000 km en cycle d'homologation chinois CLTC), et une recharge possible en 12 minutes, elles offrent une autonomie supérieure à celle des batteries actuelles, tout en restant en deçà des performances attendues des batteries solides.

« Les batteries semi-solides représentent une solution prometteuse à court terme, notamment de par leur facilité d'industrialisation. Leur avantage est qu'elles sont compatibles avec les lignes de production actuelles, et reviennent par conséquent moins cher que les batteries solides », souligne Laurent Martin.

« Toutefois, elles ne constituent qu'une étape transitoire. Lorsque le processus de fabrication des batteries solides sera mieux maîtrisé, leur coût baissera et elles s'imposeront alors par leurs performances supérieures. »Un marché segmenté en trois technologies« Le marché devrait se structurer à terme autour de trois grandes familles de batteries, répondant à des attentes différentes en termes de prix, d'autonomie et de performance », précise Laurent Martin :

- Technologie haut de gamme : batteries solides à base de lithium métal ou de lithium soufre, à haute densité énergétique, destinées aux véhicules premium ou à longue autonomie.

- Technologie intermédiaire : batteries LFP (lithium fer phosphate) utilisées dans de nombreux modèles, et LMFP (avec ajout de manganèse), équilibrant coût, sécurité et performance.

- Technologie accessible : batteries sodium-ion, à plus faible densité énergétique, pour les véhicules urbains et petits formats, avec un coût de production réduit.

Ces trois technologies devraient coexister, toutes offrant une recharge rapide, mais se différenciant par leur densité énergétique, leur autonomie, leur sécurité, leur longévité et leur coût.

Source : Segula Technologies